写実絵画とは、一般的に「見たままを忠実に描くことを基本にした絵画」とされている。ただその作風は作家によってさまざまだ。だから同じような情景を描いても、浮かび上がってくるものはそれぞれ全く違うものになる。

写実絵画の作者は深く対象を見つめることで物質の本質に迫る。そして、独自の視点と感性をもとに絵の具を重ねていくことで、現実の景色には顕在化していなかった何かが作品の内側に宿っていく。

今回、インタビューをさせていただいたのは、写実絵画の作家である小尾修さん。小尾さんの作品に描かれるすべての対象には、「時を重ねること」の美しさが宿っているように思う。人の髪、肌、部屋の壁、床、植物、そのすべての事物に生まれた瞬間と終わりの瞬間を想像させるような生々しい美しさがある。

レンブラントの衝撃

絵画の世界へ

「絵は子供の頃から好きでしたね。父が世界史の先生をやっていたんですが、ルネサンスの美術が好きで毎月画集を1冊ずつ買ってきていて。それを読んでいるうちに絵画への憧れみたいなものが生まれて、自然に絵を描くようになりました」

ほぼ独学で絵を学びながら中学校の頃には市のコンクールに応募して入賞するなど、すでに才能の片りんを見せていた小尾さん。十代のときにある衝撃的な出会いがあったのだという。

「中学か高校のときにブリジストン美術館でレンブラントの大々的な展覧会があったんです。そこで衝撃を受けたんですね。光の表現が素晴らしくて、絵画そのものに表情があるような感じがした。それで趣味で描いていた絵をもっと学びたいと思うようになりました」

大学を卒業した小尾さんはそれから間もなく写実画家として活動を始めることになる。画家になったのはどういった経緯だったのだろう。

「美術大学の学生は卒業してからが大変なんですね。学生でいる間は絵を描く時間は保証されていて、無条件にやりたいことがやれる贅沢な時間。でも卒業後はまず自分の力で収入を得て生活しなきゃいけない。収入を得るためには働かなきゃいけないけど、その分絵を描く時間はなくなっていく」

そんなとき、とある大きなコンクールに作品を出してみたのだという。

「その作品でたまたま大賞をもらいました。それがきっかけで日本を代表する写実絵画の作家である野田弘志さんから直接ご連絡をいただいて。野田さんのアトリエにお邪魔して、いろいろお話をしました。『本気で画家になりたいのか?』と聞かれて『なりたいです』と答えて。そしたら『じゃあ画廊を紹介しよう』と」

作品を描いたら展覧会を開き、そこで自分の作品を販売するのが普通の流れなのだという。しかし写実絵画の場合、展覧会を開けるような作品数を揃えるには数年以上かかってしまう。そこで完成した作品はまずその画廊に買い取ってもらい、買い取ってもらったお金をもとに次の絵に取り掛かるという仕組みにしてもらった。

「買い取ってもらった絵も個展を開くまでは特別に売らずに保管していただいて。結局個展の開催までには6,7年かかっちゃいましたけど」

“時間の痕跡”に惹かれる

作品を制作するにあたって、描くテーマはどのように決めているのだろうか。

「最初からテーマを決めて描くということはないですね。主張したいテーマがあって、それを描くためにモチーフを選ぶという方もいますが、僕はできるだけまっさらな状態で、外からの刺激を大切にしたいんですね。焚き火で燃えた木、雨上がりにできた水たまり、そんな日常の風景が綺麗だなと感じたことが始まりになることもあります。共通しているのは『時間の痕跡』に惹かれるという点ですね」

そう。小尾さんの描く絵には、“時間の痕跡”が感じられる。だから、描かれる人やものにはその瞬間しかない美しさと儚さがある。

「女性を描くことが多いので、人物画の画家として取り上げられることも多いんですが、僕は自分が人物画の画家だという意識はないですね。静物画、風景画もすべて人物画と同じ感覚で描いています。人物も静物も僕にとっては並列なんです」

“時の肖像(A Portrait of Time)”

2016 – 2019

227.3×227.3cm oil on canvas

Part of the IBEX Collection

2016-2019年制作の作品『時の肖像』。「人物も静物も並列」という小尾さんの感覚はこの絵からも伺える。

「うちの庭はけっこう広いんです。様々な木々があり、その中には朽ち果てていく木があります。立ち枯れになってしまった木は燃やさないといけない。長い年月を積み重ねてきたものが朽ち果てて、僕はその時間の塊のような木を切って燃やす。この絵を描こうと思ったのはその瞬間です」

「女性と木はこの絵の中で、ある意味では真逆の存在といえるかもしれません。今もっとも輝いている瞬間の女性と、朽ち果てて燃え尽きた木。一見正反対のようですが、でも僕は同じものだと考えている。女性は次の世代に向けて生命を繋ぎ、いつか年老いていきます。そして木は小さな芽が何百年かかけて育ったものが朽ち果てていって、その残骸から次の生命が育っていく。生命のサイクル、時間の積み重なりという意味で言えば、この絵はその一断面を描いているに過ぎません。だから二つの存在は一見正反対のように見えて実は並列に存在しているんです」

素材と対話する

近年、小尾さんの絵は世界中から注目を集めている。そのきっかけはSNSで発信を始めたことなのだという。

「もともとはすごくアナログな人間なんです。スマホも持っていなくてずっとプリペイドのガラケーを使ってたくらい(笑)。あるとき誘われて始めたFacebookで、僕の作品を紹介してくれているタイの方のアカウントを見つけて。その人がすごくフォロワー数の多い方で、連絡をとってみたら僕の投稿をシェアしてくれました。それから一気に海外の方のフォローが増えていきましたね」

Youtubeやインスタグラムなどでは制作シーンを動画で発信している。投稿に対しては様々な言語のコメントが連なっており、その世界的な注目度が伺える。

「写実的な絵って多くても年間で5、6枚くらいしか描けないんですよ。だから完成した絵を見せるというのは難しい。それで途中の制作シーンを動画で載せてたら、すごく再生数が増えていきました。当時はそういう動画も少なかったので珍しかったんでしょうね」

小尾さんは美術大学の教授として油絵を学生に教えている。授業を通して、学生にどういったことを伝えているのだろう。

「素材の基本的な知識から絵具作りに始まり、様々な下地作りの実習、古典絵画の模写を通じた技法研究など、基本的には油絵の技法とか材料とかそういった最もベーシックな授業を行っています。意外とみんな油にどんな種類があってどういう性質があるかということを知らないんですね。結構感覚的にやっている人が多い。そのあたりを知識としてしっかりわかった上で作品をつくってもらうための授業をしています」

ただ古典絵画の技法を同じ手順でおこなう必要はないし、当時と同じ素材を使う必要はないのだという。

「『こういう材料を使ってこういう手順でつくるから古典絵画は素晴らしいんだ』という考えに陥ってしまう人も多いんですね。ただ、その時代の材料というのは今よりも種類に乏しく色によっては大変高価なものもあり、決して恵まれていたわけではなかった。限られた素材をどう効果的に使えばいいのかということを考えて作り上げたのが古典絵画なんです。重要なのは素材とどう対話するかということ。自分の表現したいもののためにどんな素材を選んでいけばいいのかというのを、自分なりに対話しながら見つけていくのが大切です」

石油ストーブは

僕が好きなものと

似た価値観を持っている

今回の取材のきっかけは小尾さんの絵画の中にトヨトミのムーンライターが描かれているのを見つけたことだった。そして現在もムーンライター、そしてKS-67タイプのストーブは小尾さんのアトリエで活躍している。

「トヨトミさんから取材の依頼が来たときは驚きました。今度、ホキ美術館で開催される『私の代表作』という展覧会のためにストーブが描かれた絵を制作しているところだったんです。ずっと気に入って使っているものだったので、そういうめぐり合わせもあるんだなと」

小尾さんのアトリエには“時間の痕跡”を感じさせるものが多い。塗装していない無垢材の床。かつて古民家で使われていたものをサイズ調整してそのまま組み込んだ扉。庭の土を混ぜ込んだ漆喰の壁。

「そのまま古びていく感覚がいいんですね。使っていくとだんだん味が出てくるもの、自分で育てていくものが僕は好きです。ストーブも似た価値観を持っていますよね。それにトヨトミのストーブはデザインだけじゃなく性能もいい」

最後に、失礼かもしれないと思いつつ、聞いてみた。

“絵を描くのをやめようと思ったことはないですか?”

「それはないですね。描き始めた当時、写実絵画は見向きもされていない時代でした。だから絵で売れるとは思っていなくて、注目もされていないからこそ自分の好きにやっていました。でもそれがよかったんでしょうね。少し苦しくなってくると、描いた絵が運よく賞をとったり、大学の仕事が来たり、それがきっかけでカルチャーセンターの仕事が来たり。なんとか絵を描いていくくらいの生活はずっとできていた。だからやめようと思う瞬間はなかったですね」

「そもそも」と小尾さんは言う。

「他の能力がないんですよ(笑)。だからこれ以外やることないっていうある意味開き直りでやっています。絵を描く以外では、庭をいじるのが楽しいです。近くの農家さんに土をもらって畑を作ったり、石を積んで花壇を作って新しい植物を植えてみたり。あとは焼き物。元々、萩まで陶芸作家の窯元を訪ねていって作品を見たり作らせてもらったりするほど好きだったのですが、最近試しに庭で野焼きの器を作ってみたことがきっかけで自分でも作り始めたりしています。結局気付いたら、何か手を動かしている。やっぱり、そういうことが好きなんですね」

“鼓動”

2023

194.0×162.0cm oil on canvas

ホキ美術館所蔵

がらんとした部屋で椅子に腰かける女性。

壁にかかった鏡の中。

淡く光るストーブがあり、上には薬缶が置かれている。

その後ろにはロフトに続く階段だろうか。

階段には無造作に置かれたブランケットのようなものが垂れ下がっている。

鏡の中のどこかあたたかみのある日常的な風景が、

非日常的な絵画の世界と現実世界とを繋ぐリンクになっている。

後日、インタビュー当時制作中だった絵画が完成したとのことで小尾さんからお写真をいただきました。トヨトミのムーンライターが描かれた作品、『鼓動』はホキ美術館で2023年11月23日から開催の第5回「私の代表作」展の中で展示予定です。お近くまで行かれた方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

第5回「私の代表作」展 概要

名称:第5回「私の代表作」展

会期:2023年11月23日(木・祝)~2024年5月12日(日)

会場:ホキ美術館

展示室:ギャラリー8

住所:千葉県千葉市緑区あすみが丘東3-15

時間:10:00~17:30 入館は17:00まで

休館日:火曜日

※火曜日が祝日の場合は開館、翌平日に休館

※年末年始、展示替え期間は休館

※休館日について詳しい情報はカレンダーをご確認ください。

観覧料:一般 1,830円

高大生・65歳以上 1,320円

中学生 910円

小学生 760円

(大人1人につき小学生2人まで無料)

※障がい者手帳等を提示の場合:

一般 910円

高校生・大学生・65歳以上 660円

中学生 450円

小学生以下 380円(保護者1人につき2人まで無料)

WEBサイト:https://www.hoki-museum.info/mybestwork5

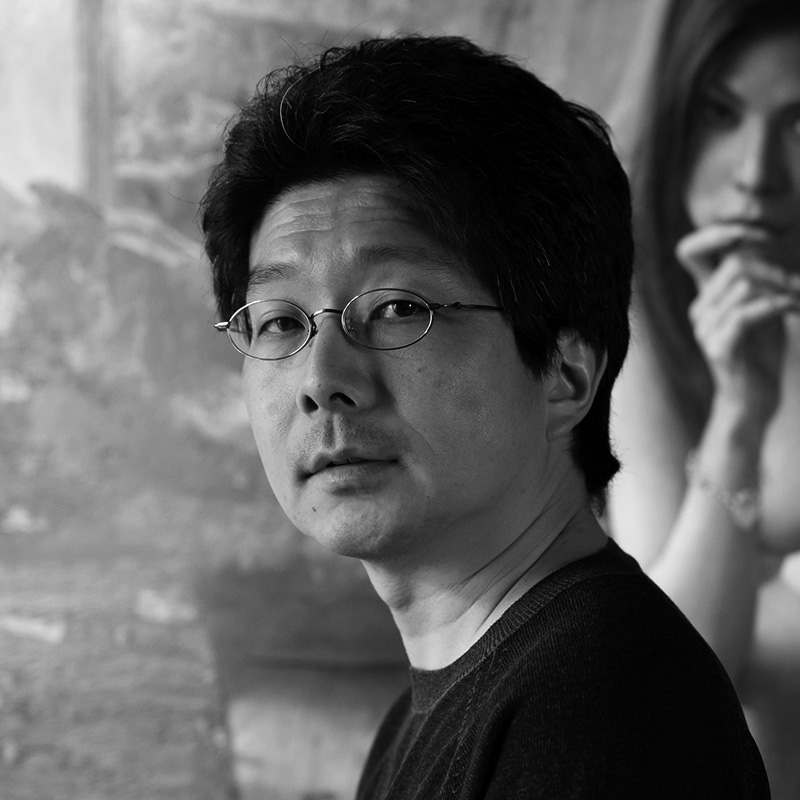

インタビューのお相手

写実画家

【小尾修】さん

武蔵野美術大学教授(油絵科・絵画組成室)

公式WEBサイト

http://www.osamu-obi.com/

公式Instagram

https://www.instagram.com/osamu_obi/

公式X

https://twitter.com/OsamuObi

公式Facebook

https://www.facebook.com/osamu.obi

公式Youtube

https://www.youtube.com/@ruedesilly

ご紹介したストーブ

ML-25タイプ

かつてトヨトミが発売していたムーンライター。

月明かりのような柔らかい明かりで長年にわたって人気を誇った。

KS-67タイプ

最大24畳を暖める高火力タイプ。

https://www.toyotomi.jp/products/heating/convection/normal/ks-67h

※本記事に掲載の情報は2023年11月時点のものです。

photo / yamamoto

interview / gambe & oshima

text / gambe

その他おすすめのトヨトミーツ

Other Contents

Products

トヨトミの製品

ONLINE STORE

私たちが誠意をもって直接お届けいたします

公式限定モデル

公式ECショップのみの

限定商品も多数取り揃え

パーツ販売

長くご利用いただいた

消耗部品のパーツ販売